90年代を語る上で、スーファミは外せない!

スーパーファミコン、略してスーファミ━━━━

1990年代、小学生も中学生も高校生も……いや、大学生、はたまたゲーム好きの大人まで、

みんながスーファミに夢中だったあの頃

90年代を代表する名ハード、スーファミ本体にクローズアップします。

文字通り ”スーパー” な ”ファミコン”

家庭用ゲーム機、ファミリーコンピュータの後継機として、

1990年、「スーパーファミコン」が発売されました。

先代のファミコンは8ビットCPUのゲーム機でしたが、

スーファミはCPUが16ビットにグレードアップ!

ゲームのグラフィックがより綺麗になりました。

キャラクターはより生き生きと、背景も美しく緻密に。

また、音源もパワーアップ!

サンプリングした楽器や人間の声が使用可能になったので、

ゲームのサウンドがそれまでの電子音から重厚になり、

臨調感の溢れるものになりました。

つまり、

ゲームの表現力がスーファミになって更に広がったのでした。

たくさんのソフト in SFC

スーファミをプラットホームに

数々のソフトがリリースされました。

任天堂から、

ファミコン時代からおなじみのサードパーティーから、

マイナーなだけど味のあるメーカーから、

それこそまだ無名のメーカーから。

とにかく、ありとあらゆるソフトが出まくっていた印象です。

それもそのはず、

発売されたスーファミのソフトの数、

なんと、1,447タイトル!(※)

これは、任天堂歴代の据置型ゲーム機では最多の本数です。

人気だったタイトルだけでもせめて抜粋して挙げていこうと思いましたが、それでもキリが無いほど多いので以下の言葉で纏めます。

「スーファミは名作が多い!」

もちろん、

名作の影には屍の山(クソゲー)もありましたが。

内容の是非を問わずこのようにソフトがたくさん出ていたのもスーファミの特徴です。自分の知らないソフトが遊びに行った友達の家にあると、未知との遭遇に目をきらきらと輝かせたものでした。

あぁ。

いろいろと懐かしい記憶が蘇る……

涙が出そうです。

総数については諸説があり実は確定されていません。

総数1,447本の場合、ニンテンドウパワーはサービス限定タイトルのみ本数にカウント。

(カセット版との重複タイトルは非計上)

SNES(北米)版タイトル、サテラビュー配信タイトル、VC配信タイトルはノーカウントです。

スーファミにまつわるエトセトラ

スーファミならではのエピソードや思い出です。

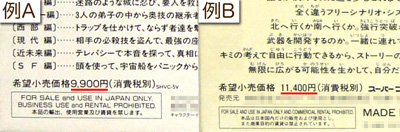

スーファミってのはね? 新品だとソフトがやけに高かったんですよね。

中には1万円近い価格で売られるソフトも。

▲高額ソフトの例 今の感覚でも十分に高いですね。

ただ今になって私は思います。ソフトがそう安くはないという事は、

富裕層の子供を除き、一般的な家庭の子供は当たり前ですが次から次へと買ってもらえないということです。

当時の子供はたとえクソゲーだったとしてもすぐには投げださず、なんとかして遊びました。

ここでついでに言えば、クソゲー以前に謎の洋ゲーやマニアックなPCゲームの移植作もやたら多かったスーファミ。

「ゲームの表示言語が全部英語」とかでもめけず、

当時の子供は手探りと勘でなんとかプレイしたものでした。

たとえば、それがポピュラスであろうと。

※スーファミソフト「ポピュラス」は、もともとはPCゲームでその移植作です。神になって民と文明を創造するという多少コアな内容ですが、間違いなくシミュレーションゲームの歴史に名を刻む名作です。が、子供にとっては内容も操作も難しく、私含めガキには面白さを見いだせませんでした。

スーファミはファミコンの時代よりもカセットのROMの容量が増えました。

容量が増える = ゲームのボリュームもUP! と言う事で、たとえばおなじみマリオで言うと、ファミコンの初代マリオ「マリオブラザーズ」ではステージ数は全28ステージでしたが、スーファミのマリオ「スーパーマリオワールド」では全96ステージもあります。内容と併せて、もちろんグラフィックやサウンドという表現的なものもアップしています。

そうなってくると1回のプレイでは、なかなかラストまで行けません。事実、ファミコンのマリオにはセーブ機能はなく、前回の途中からやりたければ隠しワープを駆使してステージを飛ばします。事実上のセーブみたいなものですね。初代に限らず、スーパーマリオシリーズはROMにセーブ機能(バッテリーバックアップ機能)がなく、2は初代に続いて土管ワープシステムですし、3は笛をつかってワープします。

というわけで、セーブ物はプレイごとに何回も何回もセーブしながら日をまたいで全クリを目指します。

マリオを例にしましたが他メーカーのソフトも同じで、スーファミ時代はバックアップ機能のソフトが主流となっていました。たとえばドラクエもそう。もう復活の呪文をいれなくてもよくなったんです!!

でも、このバッテリーバックアップ機能ね、笑えない弱点があったんですよね。

セーブデータがよく吹っ飛びました

特にガキなんて者の扱いが荒っぽいもんです、ナチュラルに。

無常なデータクラッシュに泣いたあの日。

ちなみに落とさなくても余裕で消えます。むしろこっちの不慮の事故の方が多かった記憶。

起動中のスーファミ本体に何らかの衝撃が加わると、

画面がバグってセーブが消える事がありました。

プレイに熱が入りすぎてコントローラーを引っ張っちゃうと、

この「不慮の事故」は起こりがち。

バグってそのままフリーズ必至なので、一回リセットするしかなかったのですが、電源つけてみるとセーブがよく消えてるんですよね。

まだパズルゲームとかシューティングとか格ゲーとか単発系の内容のゲームならいいんですよ、そもそもセーブ機能なかったりしますし。問題は超大作アクションやRPG系です。これやっちゃった日にはもう悲惨でした。

マップだとかレベルだとか装備だとか所持金だとかの日々積み上げてきたモノが、一撃でぶっ壊れて再起不能に。

だから、ちょっとカセットを嫌な落とし方したり、プレイ中にコントローラー引っ張ってフリーズしちゃったらもう、

嫌な直感がよぎり、ガキながら変な汗をかいて電源を入れたものでした。

なぜ衝撃でス-ファミカセットはこうも簡単にセーブが消えたのか?

私は電気工学に詳しくなく、そのメカニズムはよく分かりませんが、

電池を使ってメモリを管理するスーファミカセットの仕様上、仕方のなかったことなのでしょう。

※ スーファミのカセットの中にはリチウム電池(コイン電池)が入っています

たぶんですが電池を使わない現代主流の記憶媒体であるフラッシュメモリ(USBメディア)やSDDとかは、衝撃程度でデータはそうそう飛ばないと思います。

↓イラスト貼る

いまだにネットで話題になりますが「星のカービィ スーパーデラックス」はマジでデータが消えやすかったです

名作なんですけどほんとセーブ機能が弱くて(?)、もはや落としたり何も悪いことした覚えがないのに、

電源つけたら勝手にセーブが消えていました。

ピコーン、

トゥラララルロリルララルロリロ、

チャラッチャッター、ジャラッチャッララーー……

ッッタン!!

「0%」「0%」「0%」

「0%」「0%」「0%」

▲「洞窟大作戦」で宝をがんばって集めてようが、

「銀河にねがいを」出してようが、

ま〜た最初からです(泣)

ケンカ(物理)によく発展したのも、当時のスーファミのエピソードには欠かせないかと思います。

大体のケンカの発端は対戦プレイです。

格ゲー、落ち物、レース系、、、なんでも発端になりえました。

スーファミの対戦プレイをあなどることなかれ。所詮はTVゲームといえど自分と相手で技量を競い合う事。

最初はそれこそ「遊び」が段々と「真剣」になりがち。

最後までお互いにフレンドリーシップがあれば、

いい対戦ができ、充実した時間を楽しめます。

しかし、当時のスーファミのボリューム層はキッズたち、要はガキたちです。

ハメ技セコ技、セコアイテムなど平気で使い倒します。

そんで調子付いて声に出すんですよね、

「弱っ!」だの「ザコっ!」だの「下手クソ!」だの。

友達や兄弟とスーファミでケンカ。

これはおそらく、

90年代キッズの通過儀礼かと。

でも、こういうケンカ自体もまた、

思い出になっているものですよね。

そしてこれは言っちゃいけない、相手が怒るから の線引きがなんとなくわかってくるんですよね。

結論、

スーファミは“相手の尊重”とや”人の痛み”も学べた。

スト2のハメとマリオカート赤甲羅 はほんと喧嘩になりました。

ゲーム文化の一つとも言える裏ワザ。

スーファミのゲームにも然り、

数多の裏ワザが存在しました。

裏ワザはファミコン時代からありますが、

スーファミになってから更に多様化した気がします。

また、ソフトによりけりですが、

ゲーム中の隠し要素も盛りだくさん。

知っていれば攻略が有利になりますし、

なにより友達から一目置かれました。

あと、バグを利用したテクニックであるバグ技も立派な裏ワザ。

スーファミはバグが残ったままのソフトが非常に多かった。

(特に初期ロットのカセットはバグの宝庫でした)

このバグを利用するテクニックなんて、まさに逆転の発想です。

ファミコン時代よりもプログラムそのものが複雑になり

こちらが出せるコマンド(コントローラーのボタンが増えた)のも一因としてあるでしょう。

今のゲームだとアップデートですぐ修正されちゃいますよね。

さて、振り返ると、スーファミ時代って、

インターネットがまだまだ一般家庭には普及していませんでした。

たとえばスト2の上R下LYBXAなんて当時、どれだけの人間が知っていたのでしょうか?

誰かがどこかで裏ワザやバグ技の存在を知り、それがどんどん人から人へと伝播していったんです。

もう一度言います、ネットなんて到底まだない時代ですよ?

いやパソコンもなく、まだ”マイコン”の時代です。

すごいことですよね。

裏ワザ掲載だけに特化した書籍もありました。

そう、あの電話帳並に分厚い「大技林」

持っているヤツはクラスで重宝されたのでした。

その他スーファミの小ネタ

■マイクは消えた

先代のファミコンのⅡコンに搭載されていたマイクですが、

スーファミでは残念ながら廃止されてしまいました。

もしスーファミにもマイクがあったならば、

神トラでもマイクで倒せる敵がきっといたに違いない。

■ソフトの箱

スーファミの箱、あの細長いフォルムの箱 って見るだけでもワクワクしましたよね。

開けると……、

こんな、、感じ、、、、でしたよね(当時に思いを馳せ、涙目になる私)

あぁ……そうそう、これよこれ。。。

カセットと説明書もそうですが、何気に透明の梱包材やACアダプター取扱注意の紙も、

風情があるポイントです。これらが梱包されてあの”箱”になってたんですよね。

誕生日だとかなんかの時に親に買ってもらたじゃないですか……

そんで家帰るまでに説明書とか、箱の裏面とかじっくり読むんですよね。

戻れるもんなら戻りたいです。

■そういえばケースは無かった

上の箱の画像の通り、

スーファミのソフトにはケースが付いていませんでした。

(ゲームボーイには必ず付いてたのに!!)

でも、ケースは(ちゃっかり)別売されていました。

これで不意に落としても、もうセーブは消えない!?

画像のケースは任天堂純正のケース。

私の記憶では黒が先に発売され、しばらくしてから黄色ケースが出たはず。

どちらもマリオとヨッシーのデザインが箔押しで付いています。

これ他の色のケースもあったんですかね?

ちょっと分からないです。

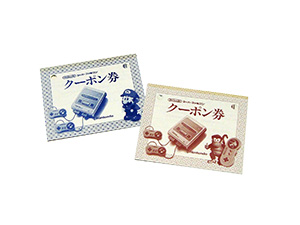

■CMで強烈にアピールされたクーポン券

お得なクーポン券が入っておりました。

スーファミ本体の価格を

なんと4,000円もディスカウントしてくれる、

たいへん太っ腹なクーポンでした。

しかしながら、

既に本体を持っている場合は、特に使い道ナッシング。

人によってはちょっと残念な気持ちにもなったクーポン券だった!?

──覚えていますか? スーパーマリオRPGのテレビCMのラストシーン。

「スーパーファミコンが4,000円安くなるクーポン券つき!!!」

(CV:パックンフラワー)

■スーファミ+テレビ!?

シャープ製のテレビで、

「SF1」という代物がありました。

X画像貼る

なんと、このテレビ、

スーファミが内蔵されています。

煩わしい配線の手間も一切不要。

このスーファミテレビ、物としては結構なイロモノらしくそこまで流通してなかった。

ウチには当然なかったのですが、なんと当時のとある友達の家の居間に鎮座していました。

ビビりましたね。私は小学生でしたが3年生のクラス替時に仲良くなった友達の家いったら

lこれがあるんですよ。使い方にもっと驚いた記憶。

遊ぶならテレビ上部にカセットをぶっさすだけです。もちろんテレビなので番組も普通に見れます。

その子の父親、映像系の仕事だったんですよね、確か。

特殊なルートでしか手に入らなかったのでは?

追記:SONY製で普通に市販されていたそうです。型番はSF-1

にしても一体このテレビ、当時でいくらだったのか?

まず型が2タイプあったそうで、画面の大きさの違いです。

小さい方の14型タイプでも10万したそうです。

実際にどれくらいこのテレビって流通したんでしょうね。

ちょいと気になる所です。

後にも先にもその子の家でしか見たことありませんでした。

忘れちゃいけない周辺機器

スーファミには様々な周辺機器がありました。

(フロンティア精神が溢れすぎた物も中にはありましたが)

兎にも角にも、

周辺機器を使えばいつものゲームがより楽しくなるのだ!

そんな、スーファミを盛り上げてくれた周辺機器たちを大紹介。

勝手ながら私の主観で分けていきます。

「スーパーゲームボーイ」

Photo by:Evan-Amos

ゲームボーイのソフトが

大画面&色付きで楽しめるという、

何とも素晴らしいアイテムでした。

(ゲームボーイカラーの登場はもっと後)

なにより、電池を消費しないという、

ありがたい一品でもあります。

スーパーゲームボーイは周辺機器には珍しく、

続編の”2″も出ました。

2は通信ケーブルが使用で可能。でも何通信すんだよ って思うじゃないですか? 当時、ポケモン(赤・緑)の通信で重宝。

「連射コントローラー」

シューティング、ガンアクションなど

ボタン連打要素のあるゲームで使う事で、

絶大な威力を発揮したアイテムです。

人類では到底不可能な連打数だろうが、

いとも簡単にやってのけてしまうという、

攻略グッズ的な立ち位置の周辺機器です。

百烈キックや武闘伝の打ち合いなど、

格ゲーにも使える汎用性の高さもGood! 喧嘩も必須!!!

連射コントローラーで有名なのはおそらく、

ハドソンの「スーパージョイカード」でしょう。

あの可愛らしいハチのマークが入ったやつです。

※画像

▲そういえばもうハチ助は……

「マルチタップ」

コントローラをスーファミに4個繋げる為の周辺機器です。

おそらく、一番マルチタップが使われたソフトは

スーパーボンバーマンシリーズじゃないでしょうか。

コントローラーを持ち寄って、

友達の家へ遊びに行った思い出があります。

情報として、マルチタップには前期の横長タイプの他、

ボンバーマンの顔が入った正方形の後期タイプが存在。

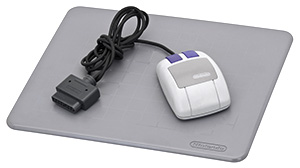

「スーパーファミコンマウス」

photo:Evan-Amos

「マリオペイント」、「マリオとワリオ」を

遊ぶ為に必要な周辺機器です。

というかこの2ソフトしか基本的対応していない。

あと、マウスなのでデバイスと言った方がしっくりきますね。

あ、今の光学式マウスの想像したらだめですよ?

このマウスはトラックボール式ですからね。

定期的に分解してローラー部を掃除しないど認識が悪くなります。

ちなみにちゃんとセットに掃除スティックも付属しています。

素早いレスポンスが必要なマリオペイントのハエ叩きや(特に爆発するハエと小蝿放出する蜂みたいなやつは厄介)、

いたるところのギミックに対してマウス操作が要するマリオとワリオではマウスの認識の悪さは死に直結しますからね!!

何言ってるかは持ってた人でないとわからないと思います。

これが”ニッチ”といた理由です。

余談ですが、当時は一般家庭のパソコン普及が皆無と言っていいレベル。

なのでスーファミで初めてマウスを触り、マウスという概念を知った方も多いと思います。

「スーパースコープ」

photo:Evan-Amos

マウスと同じく専用ソフトで遊ぶ為の周辺機器です。

ファミコンから直接進化したのがスーファミであるならば、

光線銃から直接正当進化したのがこの「スーパースコープ」です。

(あれロボットは? って? 知らん。)

画面に向かって撃つスタンスはそのままに、

“肩に担ぐ”という大胆なスタイルへ進化しました。

この周辺機器の名を、

スーパー“バズーカ”と間違えて

覚えている方もいるのではないでしょうか?

それは多分、バズーカっぽいこの形と、

対応ソフトの「スペースバズーカ」とで、

色々と記憶が混同しているに違いないかと思います。私もそうでしたから。

無論、ヨッシーのロードハンティングの方がメジャーですけどね。

「スーファミターボ」

※イメージ画像です

Illusted by Pengin

スーパーゲームボーイと構造が似ており、

カセット on カセット方式な周辺機器です。

遊ぶ為には専用のカセットが必要ですが、

そのカセットをなんと「2個」差し込めます。

専用カセット1個でもゲームはできますが、

2個目のカセットが拡張ROM的な働きをします。

ダブルで使う事がスーファミターボの真骨頂(一個にまとめちゃあかんの??)。

つまり、技の1号、力の2号といった所でしょうか。

ライダー関係ないやんけ……

いや、それが関係あるんですよね〜〜。

これ、実は任天堂の機器じゃないくてサードパーティー製なんです。

スーファミターボも専用カセットも「BANDAI」の商品。

BANDAIといえばヒーローもの、特にスーファミではSDシリーズに非常に明るい。

SDといえば、ガンダム、ウルトラマン、そしてライダーです。

実際、スーファミターボ用ソフトのタイトル群は、

SDヒーロー系がやたら多かったです。

(SDライダーのソフトは出ませんでしたけどね)

早い話、スーファミターボ持ってたやつの家には大抵コミックボンボンもありました。

コロコロじゃなくてボンボン ってのがポイントであり、これがニッチとした理由です。

これは絶対に「サテラビュー」でしょう。

サテラビューは衛星放送(BS)を受信する端末機器。

サテラビューをスーファミ本体に取り付ける事により、

BS番組の視聴(なんとオリジナル番組!)や、

専用ゲームのダウンロードが可能に。

Photo by:Muband

スーファミの裏面に隠されていた接続端子を見つけ、

何に使うのか不思議に思った方もいるかもしれません。

実はサテラビューを取り付ける為の接続端子だったのです。

周辺機器っていうのは、

案外、誰しらの友達が買うもの。

なので自分では持っていなくとも、

遊んだり使ったりできたものです。

でも、このサテラビューだけは全く別。

周りに持っているヤツが誰もいませんでした。

まず、遊ぶ為にはBS放送の契約が必須なので、

そもそもの敷居からして高かったと思います。

一説によると、このサテラビュー、

時代を先取りしすぎたとも言われています。

今ってゲームはダウンロードするものじゃないですか、

それをやっている土壌がインターネットですよね。

これをサテラビューはBS放送の電波を使って力技でやってのけたのです。しかも無線で。

サテラビュー向けのBS放送配信サービスは

2000年に終了しており、現在では受信が不可能です。

当時、サテラビューで遊んだ経験があれば

人に自慢していいレベルではないかと思います。

自分も周りの友達も誰も持ってなかった私は、残念ながら私はその自慢ができません。

当時、マリオスタジアムでバンバン宣伝打ったいたのに、まったく普及しなかった周辺機器でした。

ちなみに、なんと”競輪の券”も買えました。

もはやゲームの域じゃねぇ・・・

バーチャルボーイ

これも時代を先取りした割にはまったく普及しなかった周辺機器です。

サテラビューがインターネットに近いことをやっていたならば、このバーチャルボーイは何をやってのけたと思います?

裸眼3Dです。(擬似的ではありますけど)

先取りしすぎてもはや時代の方が追いついてなかった感じはありますが、この任天堂の開拓精神(おイタ)は見習いたいものです。

ちなみにですが任天堂のフロンティア・スピリッツはスーファミ時代に始まったことではなく、ファミコンの時代から、いやもっともっと前の時代からのものです。

たとえば昭和OO年には、

全自動家庭用バッティングマシーンを世にリリースしています。

よく売れていたスーファミのソフト

結局の所、スーファミのソフトって

どのソフトがよく売れていたのでしょうか。

気になったのでベスト10まで調べました。

スーファミソフト国内販売本数ベスト10

1位・スーパーマリオカート

2位・スーパーマリオワールド

3位・ドラゴンクエストVI ─幻の大地

4位・スーパードンキーコング

5位・ストリートファイターⅡ

6位・ドラゴンクエストⅤ ─天空の花嫁

7位・ファイナルファンタジーⅥ

8位・ファイナルファンタジーⅤ

9位・スーパードンキーコング2

10位・スーパーマリオコレクション

やはり……

そうそうたるタイトルばかりです。

思い出がいっぱすぎて文字読むだけでも白米食えます。

そんな中、栄えある第1位は、

「スーパーマリオカート」

販売総数は約382万本!

超メガヒット作です。日本国内でこの数字ですよ。

曲名はちょっと出せませんが日本で一番売れたCDが457万枚、2位が325万枚だそうです。

ファミコンもそうでしたがスーファミはもはや、”たかが子供のゲーム” だとは一蹴できないほどの市場規模を生み出すのでした。

ちなみにマリオカートはニンテンドウパワーで

書き換えできなかったソフトなので、

カセットだけでこの販売数です。

確かに振り返ってみると、スーファミがある家には、

高確率でマリオカートがありましたし、

「レインボーロードをやり過ぎると目が悪くなる」

という変な都市伝説まで流れていました。

今だからこそスーファミ!

大人になった今、

腰を据えてゲームする時間ってなかなか取れないですよね。

そのせいか、代わりに手軽に遊べるスマホゲームが重宝されています。

──攻略本片手にゲームの世界を冒険したあの頃。

でも、スーファミを眠らせておくのは非常に勿体ない。

今では極めて珍しくなったドット絵の2Dゲームですが、

「その黄金期のゲーム達を楽しめるのがスーファミ」

もしもスーファミが家にまだ残っていましたら、

電源を入れて久しぶりに遊んでみてはいかがでしょうか。

アダプターやAVケーブルが生きていればまだまだ動くかと。

きっと懐かしい思い出も一緒に蘇るハズ!

カセットしか残っていなくてもOK!

「互換機」という物が安価で手に入るので、スーファミ本体がなくても遊べます。

※画像クリックでAmazon.co.jpにジャンプします

カセットも残って無い。

もしくは、スーファミは知らないけど遊びたくなった。

それでも大丈夫!

スーファミのソフトはWiiやWiiU、3DSで、

「バーチャルコンソール」という文明の利器にて復活しています。(※未配信ソフトもあります)

※画像クリックでAmazon.co.jpにジャンプします

さて、

スーファミについて書きたい事を書いていったら、

こんなにも文が長くなってしまいました。

当時遊んだ各ソフトにはもちろん、

一つ一つの思い出があるので、

別の機会に綴っていきたいと思います。

ここまで読んで頂けたら嬉しいです。

ありがとうございました。

ちょっとマニアックな話

スーパーファミコンマウスの謎

日本国内で販売されたスーパーファミコン及び、

関連製品には、どれも型番「SHVC」が付いております。

しかし、「スーパーファミコンマウス」はなぜか違う。

型番は「SNS-016」です。(専用マウスパッドはSNS-017)

この”SNS”は海外版スーパーファミコン(SNES)と

その関連製品に付けられている型番です。

そして、スーパーファミコンマウスの色味、

奇妙な事に「SNES」と瓜二つ……

X画像

深い意味はないんでしょうけど、偶然とも考え難い。

元々、このマウスは海外向けに開発されていた製品なのでしょうか?

う〜ん、謎です。

ゲーマーの、ゲーマーによる、ゲーマーの為の30分

当時のスーファミ関連のゲーム番組といえば

「スーパーマリオスタジアム」が有名ですが、

「ゲーム王国」という番組もかつて放送されておりました。

マリオスタジアムが陽なら、この番組は陰

(※個人的な捉え方です)

番組中で取り上げるソフトは

一癖も二癖もあるメーカーのソフトが目立ちました。

それらアクの強いソフトの裏ワザ紹介もしており、

内容としてかなり偏ったゲーム情報番組でした。

しかもすごいのが、平日の朝っぱらから放映するという(笑)

この番組ってむたっくちゃ

「キッドクラウンのクレージーチェイス」をプッシュしてましたよね。

(坂道を走り抜けるゲームです。斜めの視点が特徴。

ググってみて下さい、ゲーム王国を見てた人なら見覚えあるはず!)

あれさぁ? ボーリュームが薄すぎてすぐ全クリできるんですよ。だって全部で4面しかないですもん。(軽い詐欺です)

そんなトンがった番組でした。

ゲーム紹介だけでなくチーム対抗バトルの目玉企画も有。

そのバトルが何をお題に勝負していたのかまでは、

ちょっと思い出せないのですが、スタジオ観覧の子供達の声援、

「子猫さんチームがんばれ〜!!」

というフレーズが今も耳に残っています。

そんなバトルとゲーム紹介を朝っぱらからやられてしまうと、

子供は朝飯そっちのけで見入ってしまいます。

ゲーム王国のメイン司会者は故林家子猫師匠。

師匠のはつらつとした軽快なトークと

要所要所で披露する動物の鳴き真似も見ものでした。

▲動物のモノマネが上手すぎるんですよね。私を含め、当時の全国の子供達を笑顔を届けてくれてありがとうございました。

スーファミのマニアックな話 1

スーファミの拡大縮小機能・回転機能

スーファミ本体には特殊な機能が搭載されていました。

それはゲーム画像の「拡大縮小」と「回転」です。

これら機能、当時の据置型家庭用ハードでは、

まだスーファミにしかなかった機能でした。

何のこっちゃ? という方にご説明を。

こういうのは具体例を挙げた方が分かりやすいので、

名作「スーパーマリオワールド」を例にします。

このゲームのラスボスのクッパ戦にて乗物に乗ったクッパが

画面の奥から手前へと、カッ飛んでくるシーンがあります。

これがスーファミの拡大処理です。

ピエロっぽい顔が画面一杯になる瞬間を狙い、よくスタートボタンを押したもの。

また、同じくこの戦いにてクッパは乗物をくるっと反転させ、

謎の大玉でマリオを潰さんと攻撃してきます。

これがスーファミの回転処理です。

これらの処理は複合もできます。

クッパを倒した時は縮小機能+回転機能で演出されています。

なるほど! こういう時に使われていたのが、

画像の「拡大縮小」と「回転」なんですね。

全てスーファミ本体側で対象の画像に処理を掛けて実行しています。

(※厳密にはゲーム中の画像全てにこの処理機能が使えるという訳ではなく、

規定の条件下の一枚の画像のみに適用できます。所謂「モード7のBG」)

このようにマリオワールドの場合は「演出的な味付け」として使われましたが、

このスーファミの機能が無ければ根本から成り立たなかったソフトがあります。

ご存知、「スーパーマリオカート」です。

ゲーム中のレース画面をちょっと思い浮かべてみて下さい。

拡大縮小処理と回転処理が常に掛っている要素があります。

キャラ? カート? 発射した甲羅?

答えは「コース」

コースがスーファミによって処理されて画面に描かれています。

奥(画面の上)に行くほど縮小してコースを表示。

手前(画面の下)に来るほど拡大してコースを表示。

コーナリングすると、更にそのコースごと

回転処理を掛けて表示しています。

この機軸により、

2Dのゲームを奥行きのある3D風に見せています。

あのスピード感、臨調感あるレース、

スーファミの特殊機能の賜物です。

それまでも他ハードでレースゲームはありましたが、

真上からマシンを見下ろした平面タイプのレースゲームか、

遠近感はあってもマシンが直角より深い角度では

(表現的に)曲がれないタイプのレースゲームでした。

マリオカートってドリフトしまくって鋭角にも曲がれますし、

ジュゲムに怒られますが逆走もできますよね。

レース開始前のカメラワークも憎い演出です。

マリオカートを例にしましたが、F-ZEROも同じです。

F-ZEROは公式の動画がありましたので拝借。

コースに意識して見てみると面白いです。

スーファミの拡大縮小機能や回転機能は

他にも様々なソフトで応用されています。

・パイロットウイングスの着陸面

・ヨッシーアイランドのボス戦

・ファイナルファンタジーシリーズの飛空艇

・がんばれゴエモンシリーズのボス戦(ゴエモンインパクト)

・魂斗羅スピリッツの俯瞰ステージ

・アクトレイザーの地上に降りるシーン

・ガイア幻想紀のマップ移動(世界地図を歩く演出)

大人になってからこのスーファミの機能と応用を知り、驚愕しました。

見下ろしタイプの地面はドットが荒かった理由もこれだったんですね。

ゲームの開発者とプログラマーは本当に凄い!

ハードやソフトには当然、その時代その時代ごとに、

制約・容量からできる表現には限界があります。

そんな限られている状況下でも利用できる機能はフル活用して

斬新で新しい表現を作り出す発想、そしてプログラムの技術。

ただただ脱帽です。

スーファミのマニアックな話 2

幻のプレステ?

SONYの「Play Station」ですが、

開発当初はスーファミに取り付ける「周辺機器」として、

任天堂とSONYの間で共同開発されていました。

この「周辺機器としてのPlay Station」は

光学メディア読み取りの機器となるのが完成形です。

つまり、この機器を取り付ければ、

「スーファミでCD-ROMソフトを遊べる」という事に。

しかし。

諸事情により、なんとこの共同開発は中止に……

以降、SONYは自社独自のゲーム機として、単独で開発を続ける事に。

そして1994年、

あの「Play Station」がリリースされました。

任天堂は96年、次世代機として「NINTENDO64」をリリース。

64はCD-ROMではなくカセット方式を引き続き選択しました。

そしてハード市場でPlay Stationと相見えたのでした。

共同開発が頓挫した理由については、

ちょっとここでは控えますが(なにやら諸説あるそうです)、

今や据置機においても携帯機においても、

任天堂とSONYはライバルの構図にあります。

もしかすると、この両社が火花を散らし合う関係の背景には……

いや。邪推ですね。

ところで以前、この”幻のPlay Station”が、

「海外で発掘された」と、話題になりました。

どうやら「試作機の段階」までは開発が進んでいたらしく、

その試作機の写真や動画がネット上に出回ったのでした。

はたして本物なのか!?

海外ゲームファンによるフェイクなのか!?

真偽はどうとあれ、何ともロマン溢れる話です。